興味ある箇所をタップ

艶あり・艶なし塗料とは

外壁塗装をする時に話題になることの一つに『艶』があります。

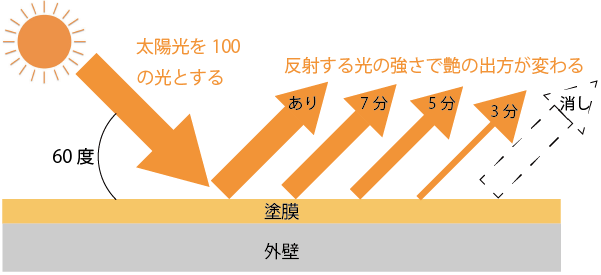

艶とは、外壁に100の光を差し込んだ時に反射した光の強さのことを指し、反射した光が強いほど艶がある、艶が強いという表現をします。

この時の反射した光の強さを、光沢度と言います。

塗料は、顔料・樹脂・添加剤・溶剤で構成されていて元々は艶があります。

この艶の度合いを表現するために、本来の塗料に添加剤を加えて艶をさらに出したり、艶を消したりします。

外壁における艶とは、塗装後の仕上がりや耐久性に大きく関わってきます。

艶の度合いを間違えるとテカテカした仕上がりとなり、安っぽくなるので注意が必要です。

イメージ通りの仕上がりにするために、艶の種類や艶あり・なし塗料の比較、扱う際の注意点を確認しておきましょう。

関連外壁塗装おすすめ塗料はどれ?価格・性能・耐久性比較ランキング

艶の種類

外壁塗装での艶の種類は、大きく5種類に分類されます。

| 艶の出方 | 艶なし | 3分艶 | 5分艶 | 7分艶 | 艶あり |

| 光沢度 | 5以下 | 15前後 | 35前後 | 60前後 | 70以上 |

| 特徴 | 艶が全くなく落ち着いた仕上がり | 正面からは艶は消えているが斜めから見ると艶がある | 正面から見るとかなり艶はありますが、斜めから見るとそれほど艶は目立たない | 正面から見ても、斜めから見ても艶があり、ピカピカしている | 見た目的にはどこから見てもピカピカの仕上がりで、リフォーム感を演出することができる |

艶なし塗料は耐久性に劣る

艶なし塗料は本来の塗料成分に加えて、添加剤を調合して艶を消していくので、耐久性は艶あり塗料と比較すると劣ります。

だいたい艶なしを選択すると、艶ありに比べて2~3年塗膜の劣化が早いと言われています。

塗料は本来の顔料・樹脂・添加剤・溶剤の比率で調合されているのが一番性能が高い状態ですが、添加剤で艶を消すと添加比が増えて塗料の性能が低下するためです。

また艶を消すことで、表面的にも滑りは悪くなり、塗膜に汚れが付着しやすくなることが原因です。

もちろん汚れが付きやすくなるので見た目が悪くなるスピードも速くなります。

艶消しの塗料はチョーキングや色褪せがわかりづらいです。

耐久性を考えるのであれば、艶ありをおすすめします。

艶のあり・なしの確認方法

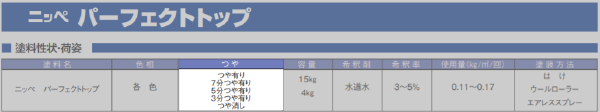

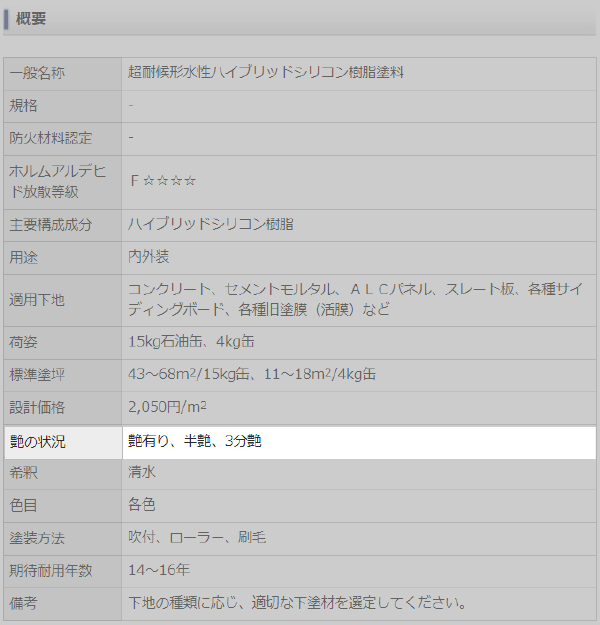

塗料の艶は製造メーカーの製品情報のページで確認することができます。

ただ、塗料によって艶の出方に制限があり、ラジカル制御型塗料であるエスケープレミアムシリコンでは艶有り、半艶(5分艶)、3分艶の3段階までとなっています。

塗料自体にセルフクリーニングの効果が期待できる、樹脂にフッ素や光触媒を使う塗料では艶なしがないものがほとんどです。

艶あり塗料を扱う時の注意点

1.つや調整品では、はけ、ローラーでの塗装はムラが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。

パーフェクトトップ仕様書

2.つや調整品では、塗り継ぎや補修でつやムラが出やすいので、面を切って通しで塗装してください。

3.過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。

4.つや調整品は被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間などにより、実際のつやと若干違って見える場合がありますので、塗り板見本を参考に試し塗りをしてください。

5.つや調整品は、使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜かくはんしながらご使用ください。

艶あり塗料を扱う時にも、艶の出方を添加剤を使って調整する必要があります。

艶の種類には5種類あるわけですから、艶の出し方にも注意が必要です。

艶あり塗料を扱う時の注意点として5点紹介します。

業者との打ち合わせの際にも必要になる知識になりますので、確認しておきましょう。

艶を出し過ぎるとテカテカと安っぽい仕上がりになる

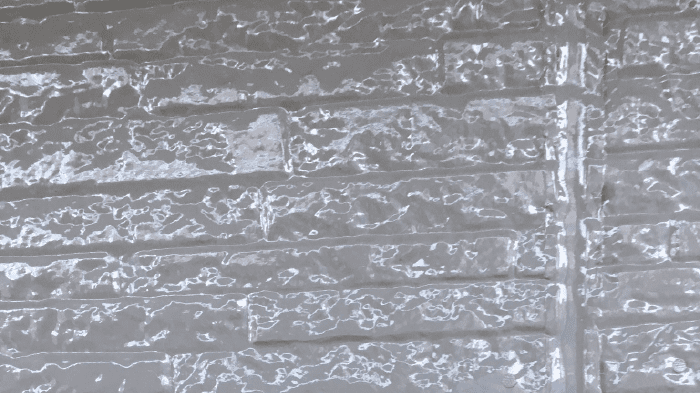

艶を出し過ぎると仕上がりがテカテカした感じになり安っぽくなるので艶の出し方には注意が必要です。

艶を出したくても7分艶(光沢度60度)程度にしておくのが無難です。

また、建物に合わない艶ありの塗装をしてしまうと安っぽくなります。

例えば、外壁に凹凸があるデザインとなっている建物に単色で塗装すれば安っぽくなりますが、さらに艶でテカテカにしてしまうとさらに安っぽくなります。

建物の形状にも気を付けて艶の出すようにしましょう。

綺麗に艶を出すためには十分に撹拌する必要がある

添加剤の量もそうですが、2液型塗料であれば他に硬化剤も一緒に撹拌することになりますが、目分量ではなく計りを使って調整していきます。

塗料に適切な量の添加剤、硬化剤を配合しないと塗膜の早期剥がれ、浮きなどの劣化に繋がってしまいます。

また、添加剤を入れて艶を調整している塗料については、塗装中にも添加剤が分離しやすいので一日に何度も撹拌しながら塗装する必要があります。

撹拌作業自体は難しい作業ではありませんが、それでも職人にとって手間となる作業のため、怠る人が多いのが現状です。

結露・夜露の影響でかぶり(白化)が考えられる

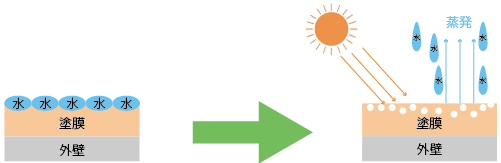

外壁塗装では、塗装後に塗膜が白くボケたり艶が引けて見えるかぶり(白化)という現象に注意する必要があります。

艶の調整する必要がある艶あり塗料では、かぶりの影響で仕上がりが全然違ってきます。

かぶりの原因は水分で、塗膜が十分に乾燥する前に上塗りをしてしまうと、その水分が乾燥したことで塗膜にシワができて光の乱反射が発生し艶が引けて見えてしまいます。

特に冬場では結露や夜露などが発生しやすいので、塗膜の乾燥時間を頭に入れながら作業にあたる必要があります。

また2液型塗料の場合には、本来樹脂と反応するべき硬化剤が水分と反応してしまい塗膜が白くボケることもあります。

一般的には、建物の東側から塗装し始めて次に南側、西側、最後に北側の順番で行うことが塗膜のかぶり防止に理想だと言われています。

艶発注の際は業者とのイメージの共有が必要

艶の出し方には3分、5分、7分、艶ありとありますが言葉で言われてもイメージが付きにくいのでできるだけ大きい塗り板で仕上がりを確認させてもらいましょう。

塗り板とは、実際に塗料を使って塗装が施されている板です。

この時の艶の確認ですが、家の外で太陽光に照らして確認してください。

太陽光の影響でイメージよりも艶の影響がある事に気が付くと思います。

また、業者との打ち合わせの際では、艶の出方による認識の違いもよくあります。

7分艶を発注したつもりが、業者側では7分艶なし(3分艶)で職人に伝わっているという具合です。

艶の出方はなるべく塗り板を見せてもらって、認識の違いをなくすように発注するようにしましょう。

原色を使う際には価格は2~3割アップする

一般的な塗料の標準色であれば艶によって価格が変わることはありませんが、原色を使う際には価格は通常よりも2~3割アップします。

原色とは、単一の顔料から作られた、濃度が高くて鮮やかな色のことをさします。

具体的な原色は以下の9色に分類されます。

- ホワイト系

- ブラック系

- マルーン系

- レッド系

- オレンジ系

- イエロー系

- グリーン系

- ブルー系

- バイオレット系

原色を外壁に使う方はそう多くいませんので、よっぽど濃くて鮮やかな色を希望している方以外は標準色で事足ります。

ポイントは仕上がり(見た目)と耐久性

艶ありと艶なし塗料の特徴を紹介してきましたが、ポイントは仕上がり(見た目)と耐久性です。

外壁塗装後にピカピカにしてリフォーム感を演出したい方はできるだけ艶の強い7分艶、艶ありを選択するとよいでしょう。

上品な重厚感がお好みの方でしたら、艶なしのマットの感じで仕上げてもらいましょう。

ただ、艶なし塗料は耐久性では艶あり塗料に劣りますので、コストパフォーマンスで考える方は艶あり塗料を選択するようにしましょう。

このように艶ありと艶なし塗料では、見た目の印象と塗膜の耐久性の問題だけになりますので、シンプルに考えて自分が何を重視しているかで艶のあり・なしを選べばよいです。

ちなみに人気でいうと艶なしよりも艶ありのほうが好まれる傾向にあります。

艶あり塗料・艶なし塗料まとめ

艶あり塗料と艶なし塗料をまとめると以下です。

| メリット | デメリット | |

| 艶あり塗料 | 耐久性に優れている | 業者とのイメージの共有に時間が必要 |

| 艶なし塗料 | 高級な重厚感を演出できる | 耐久性に劣る |

艶あり塗料は、艶が長続きしないデメリットがあります。

また、艶を少し抑えて、7分ツヤや5分ツヤに調節すると、調整剤を混合する為、耐用年数が短くなります。

光沢のある外観は、サイディングの柄によっては安っぽく見える事もある為、既存の外壁材との相性を見極める必要があります。

どちらの場合も、艶の調整が必要になる際にはかぶりなどの現象も発生しやすくなるため、的確な作業を行ってくれる業者を選ぶ必要があります。

くれぐれも艶ありを選ぶ場合は、7分艶程度に抑えることをおすすめします。

艶の仕上がりは色選定よりも難しいので艶あり・艶なしに加えて業者の選定も慎重に行って、的確なアドバイスがもらえるようにしましょう。

#外壁塗装 #屋根塗装 #艶あり塗料 #艶なし塗料